テクノストラクチャーって?

Panasonicテクノストラクチャー工法の

優れた構造と、耐震等級3標準仕様の家

パナソニック独自の「テクノストラクチャー工法」で建てる木造住宅。それが「テクノストラクチャーの家」です。

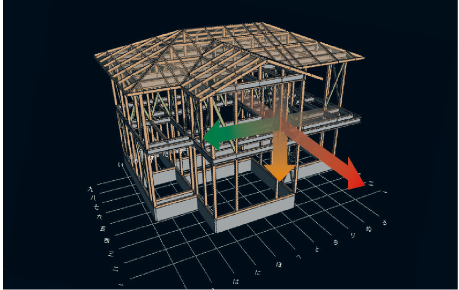

木の梁に鉄を組み合わせ強度を高めた「テクノビーム」を使い、梁と柱との接合部にも金具を用いて、家の骨格を強化しています。テクノストラクチャーで実際に建てた家を振動台にかける実験で、震度7でも構造体の損傷・変形はなく、5回の激震にも十分耐える構造強度であることが確認されました。

従来の木造軸組工法において弱点とされていた梁や接合部を強化し、また全棟で膨大な数のチェック項目による構造計算を実施することにより、データに裏付けされた強い木造住宅を実現しました。

地震に負けない家づくり

地震に負けない家づくり

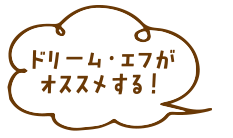

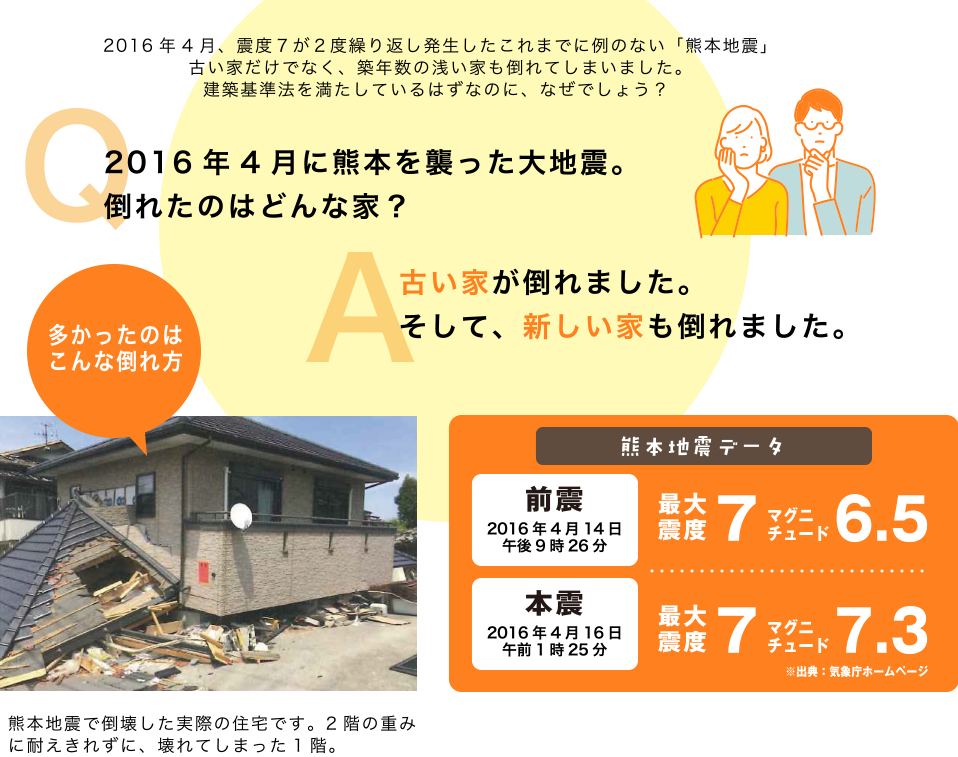

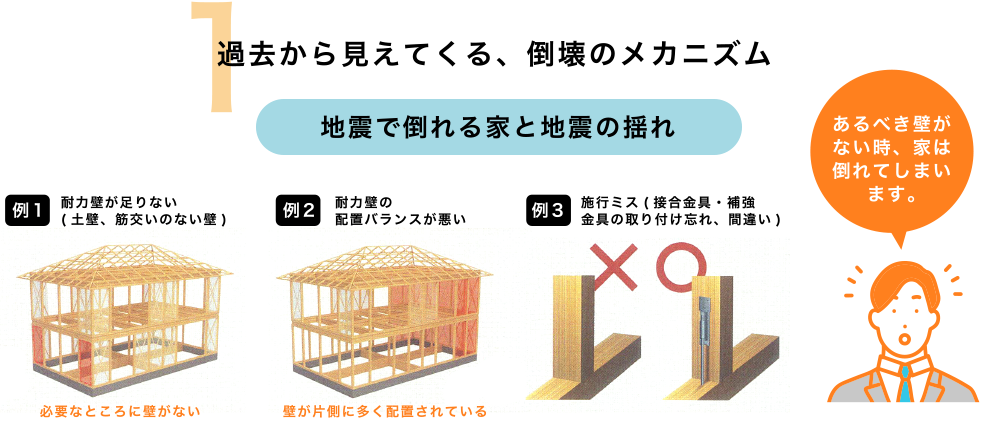

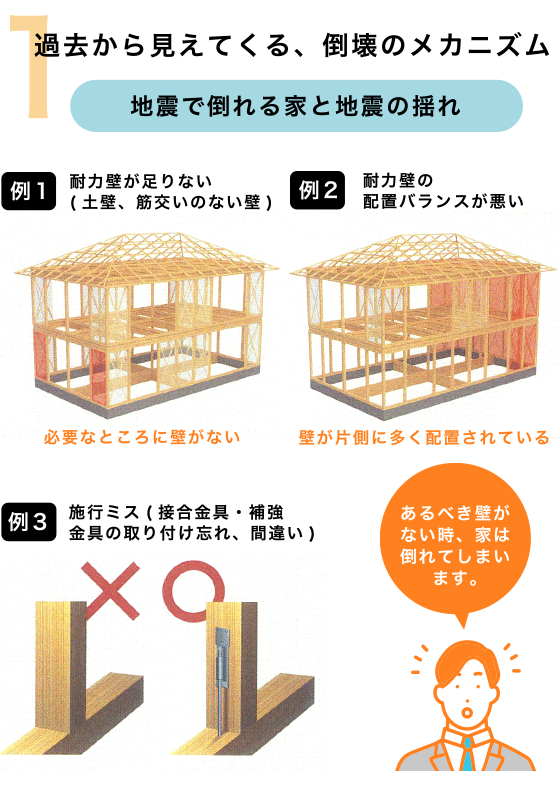

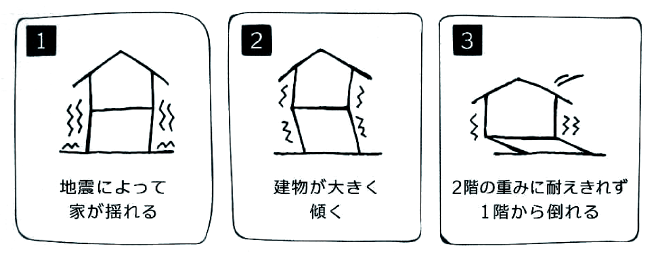

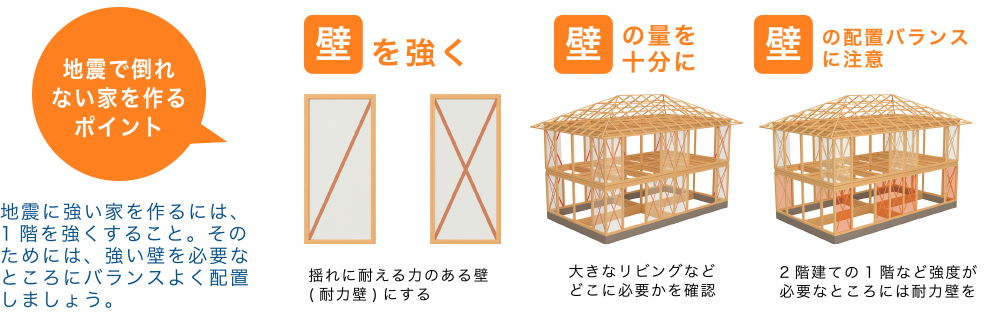

「熊本地震」で倒壊した家からわかるのは、壁が少ない、壁の配置バランスが悪いと家は倒れやすいということ。

特に、上階の重さを支える1階部分には、十分な量の壁を配置しなくてはいけません。

Panasonic テクノストラクチャー工法で

建てた家は倒壊することはありませんでした。

地震に負けないためには、家を傾けないことが大切です。

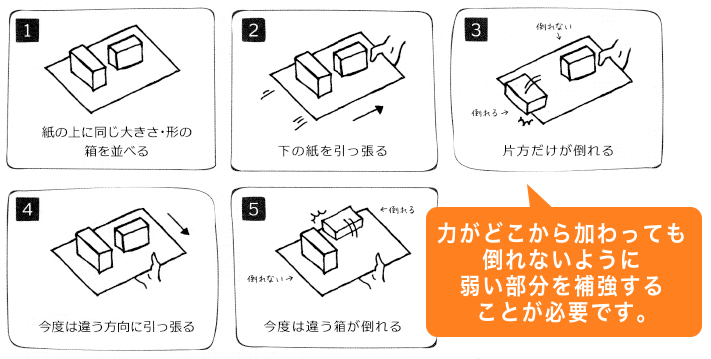

同じ形のものでも力の加える向きによって倒れたり、倒れなかったり結果が変わります。

詳しくはこちら!>>> 震度7による実大振動実験

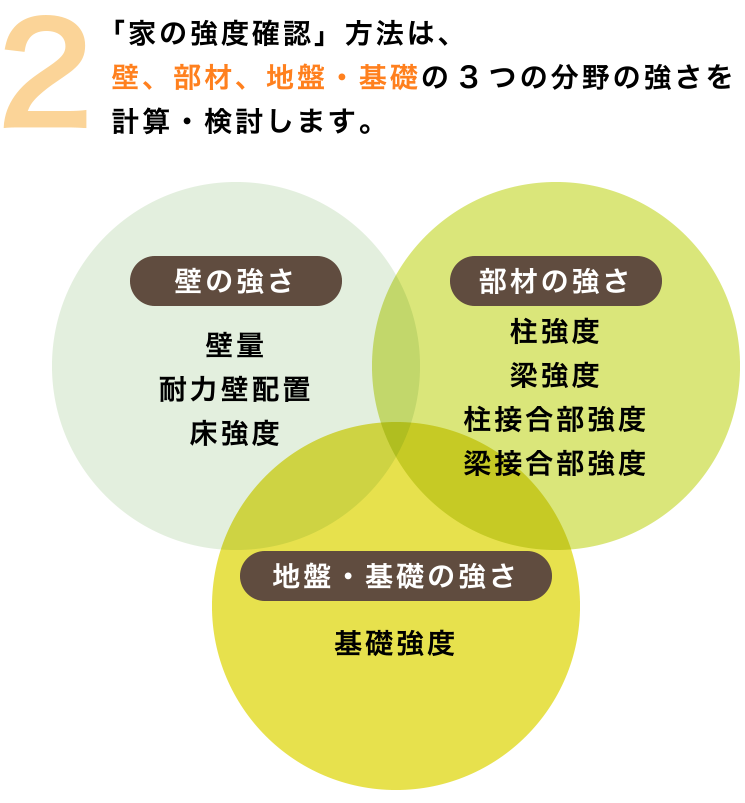

地震の揺れは複雑。家にかかる力は雪や台風、

人や家具の重みなど種類もいろいろ。

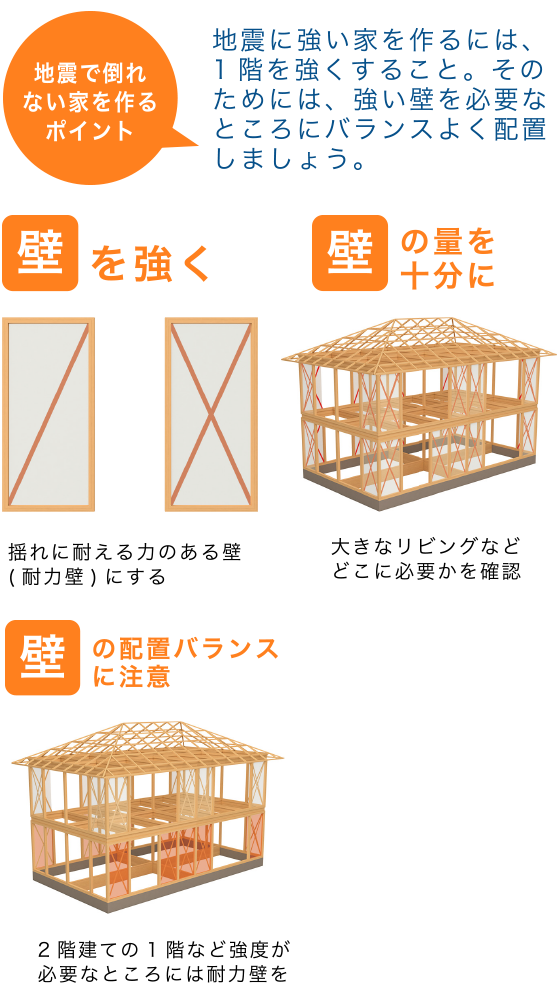

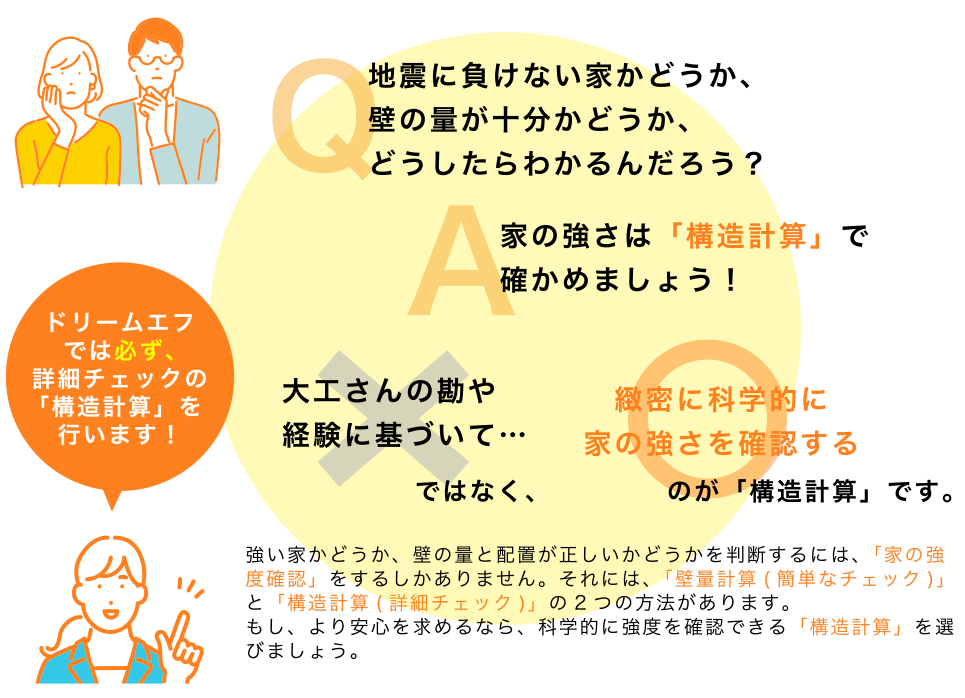

このいろいろな力に対して本当に倒れないのかを確認するのが「家の強度確認」です。

震度7による実大振動実験>>> Panasonicテクノストラクチャー工法で

建てた家を振動実験してみました!

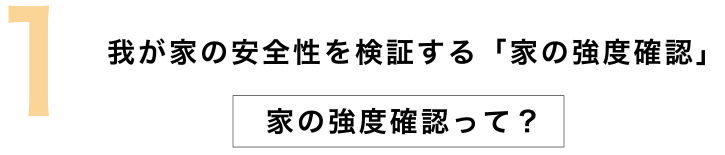

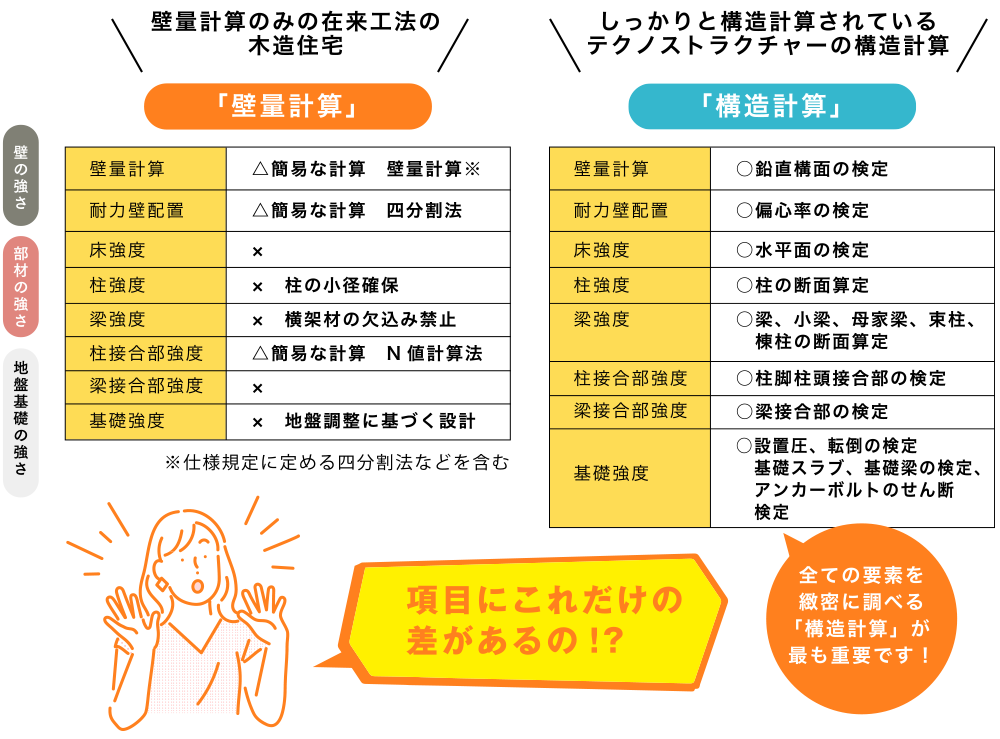

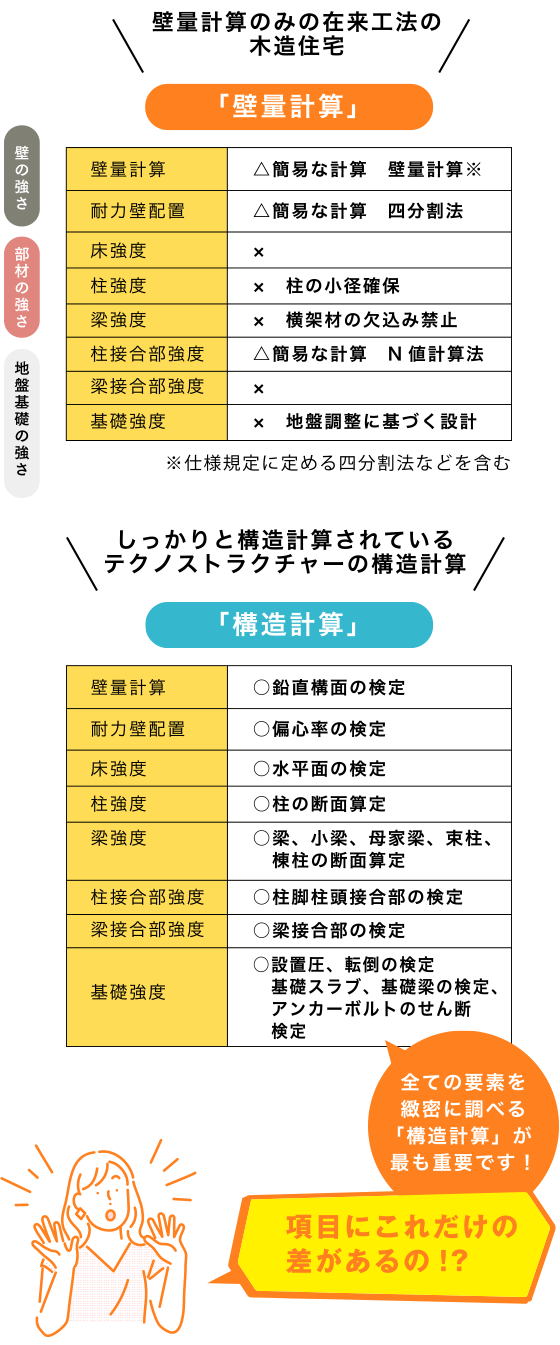

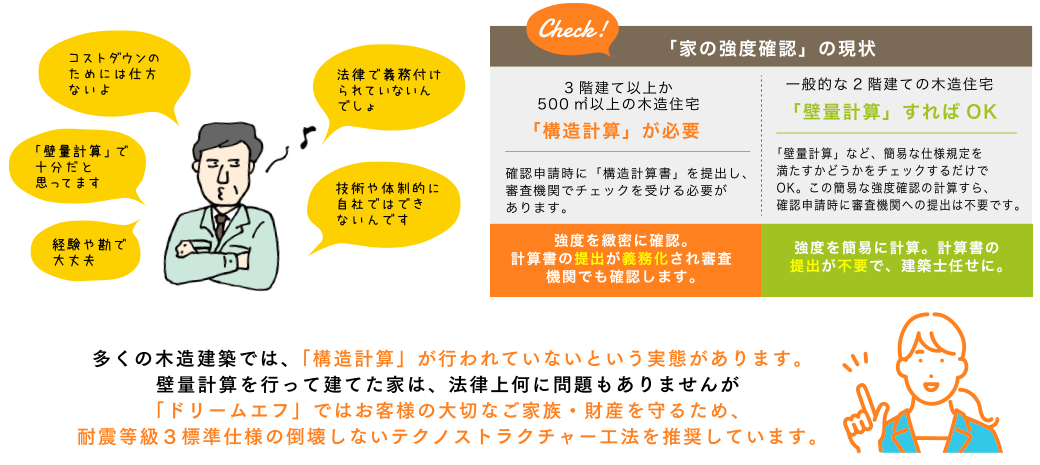

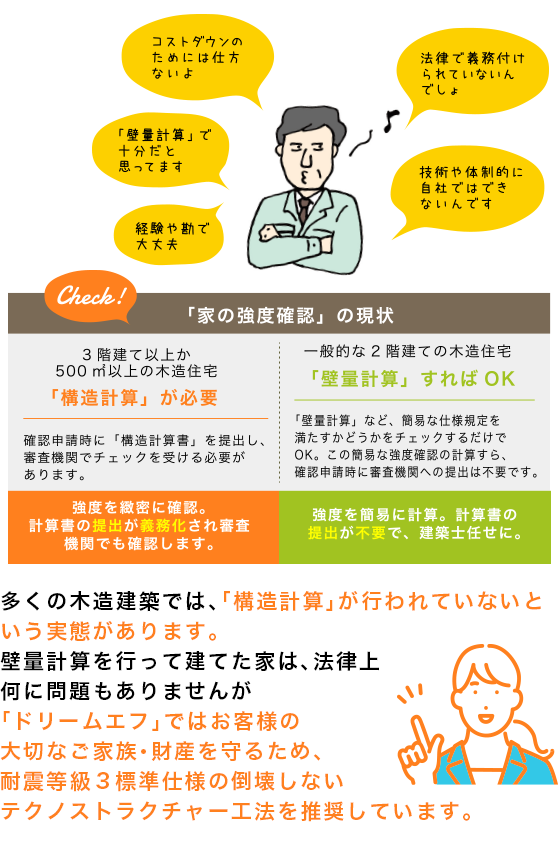

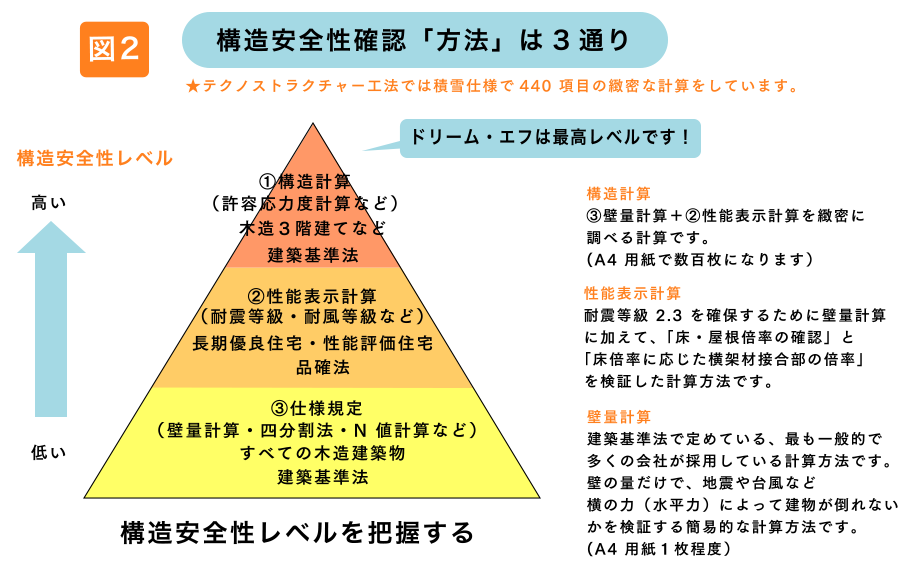

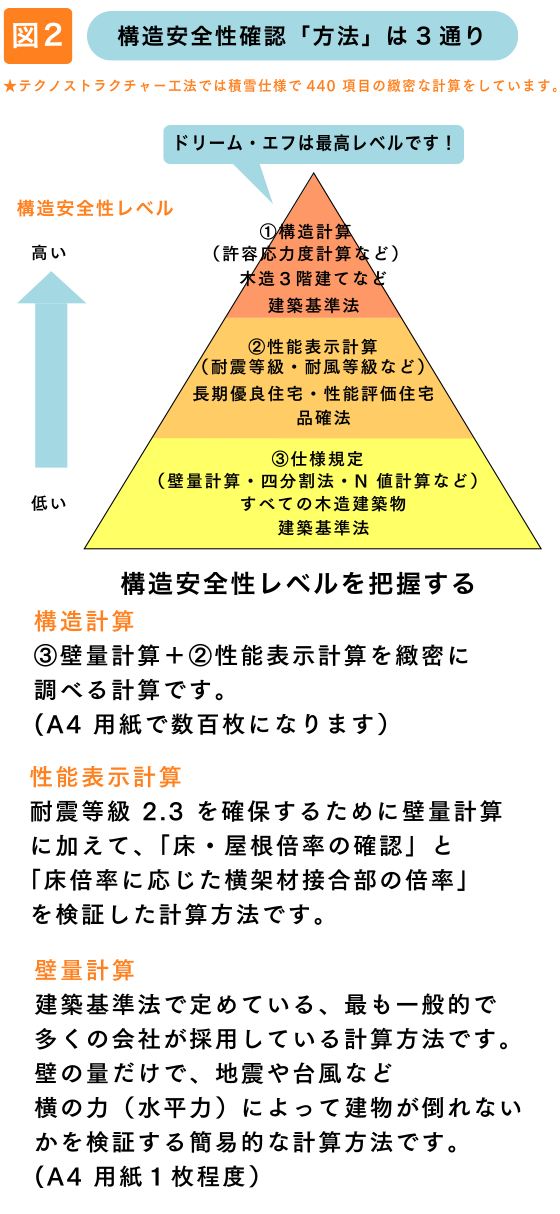

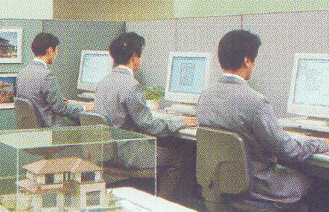

それならみんな「構造計算」をしているんじゃないの?

実は、やっていない住宅会社も多いんです。

安心して暮らせる家づくりのために大切な構造計算ですが、

簡易な「壁量計算」だけで済ませ、「構造計算」は行わない会社が実は多いのです。

なぜかと言えば、一般的な2階建ての木造建築住宅では、法律で義務付けされていないのです。

つまり、簡易な「壁量計算」をすれば、法律上はOKなのです。

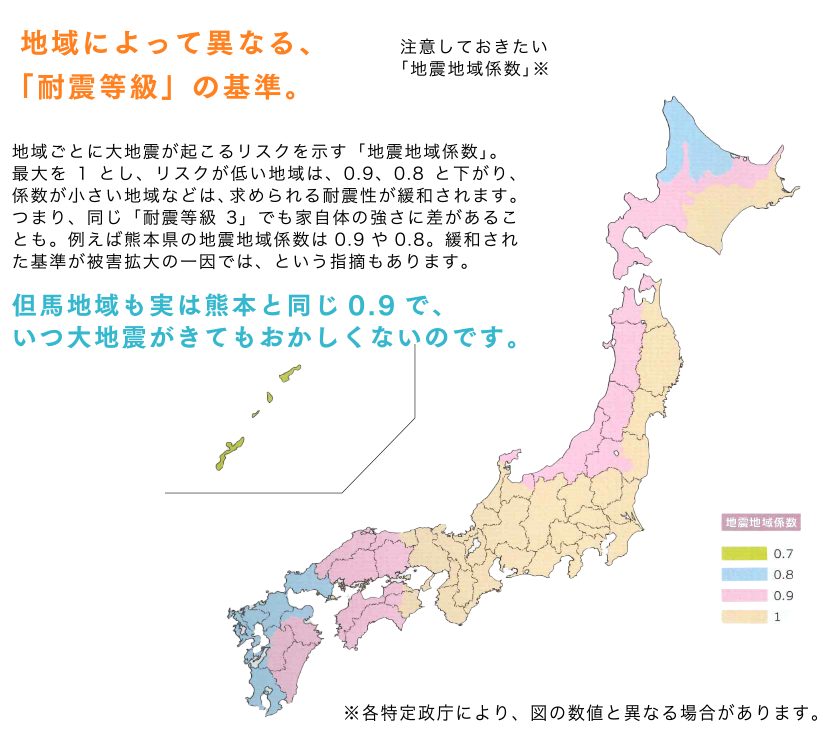

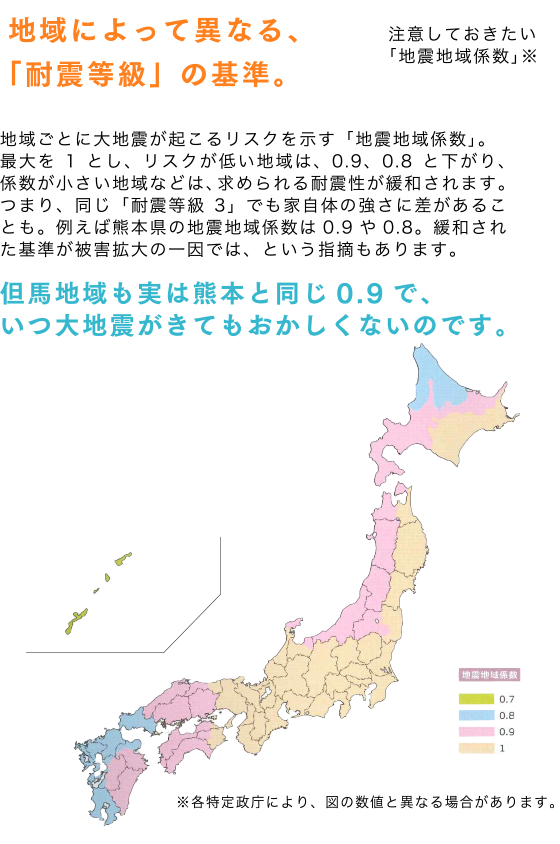

壁量計算を行って建てた家は法律上何も問題ありませんが、

同じ耐震等級3でも壁量計算のみの住宅は熊本地震で倒壊しました。

璧量計算の一般的な在来工法の木造住宅と、

構造計算されたテクノストラクチャー工法の

耐震等級3は違うんです。

図を見てわかるように、構造計算(許容応力度計算)

では性能表示計算で確認された耐震等級よりも

さらに信頼性の高い耐震等級と言えます。

「熊本地震」では、Panasonicテクノストラクチャー工法

「耐震等級3」の家は全壊を免れていました。

大きな被害が出たエリアでも、被害がなかったり軽かったことから、

「耐震等級3」はより安心できると考えられており、改めて注目が高まっています。

構造計算によって強度確認をすること、耐震等級3の基準を

持つ事をドリーム・エフの標準仕様にしています。

ご家族皆様が、安心・安全で快適に暮らせる住宅こそが

「家族みんなの夢のカタチ。」につながるのだと思います。

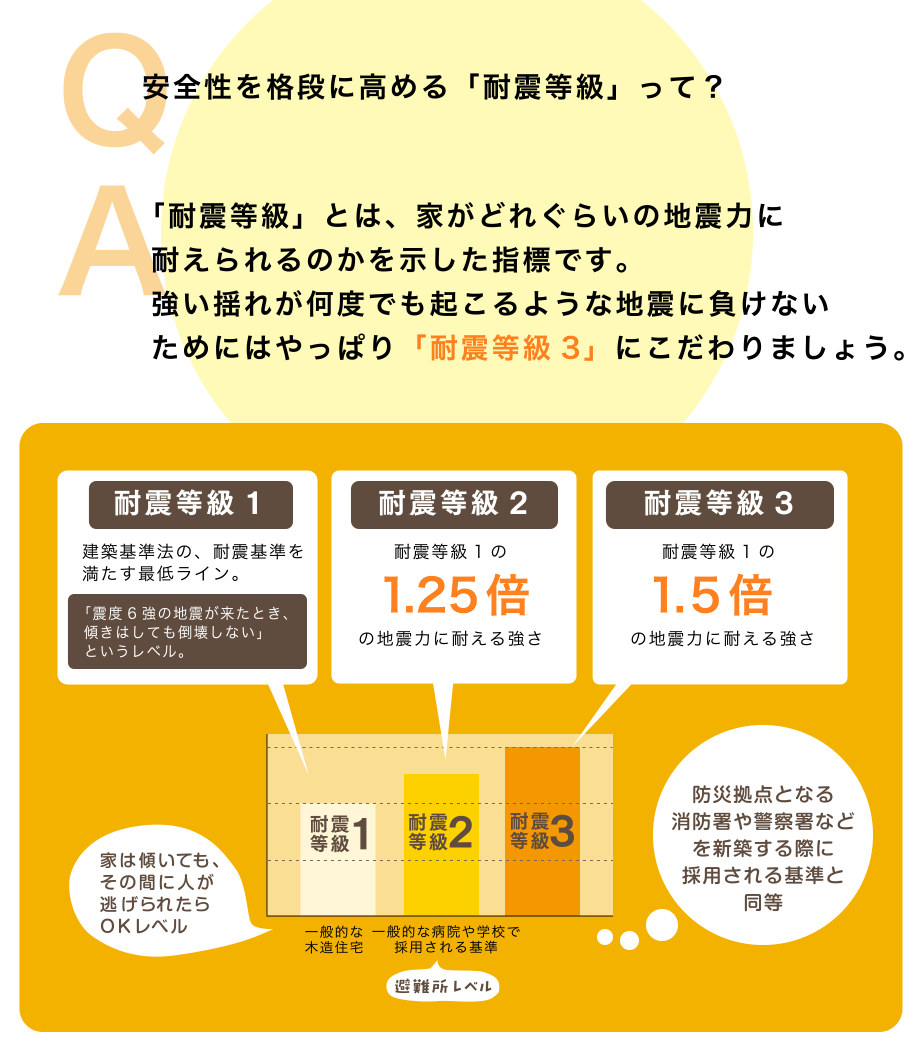

「震度6強の地震で傾いても倒壊しないこと」が基準の「耐震等級1」

建物の基準を定めている建築基準法には「建築物の構造の最低の基準」を定めている。とあり、

建築基準法を守れば強い家になるという事ではないのです。

実際に、熊本地震では、耐震等級2でも2度の強震で倒れた例がありました。

家族を100%地震から守るテクノストラクチャー工法を学ぼう!

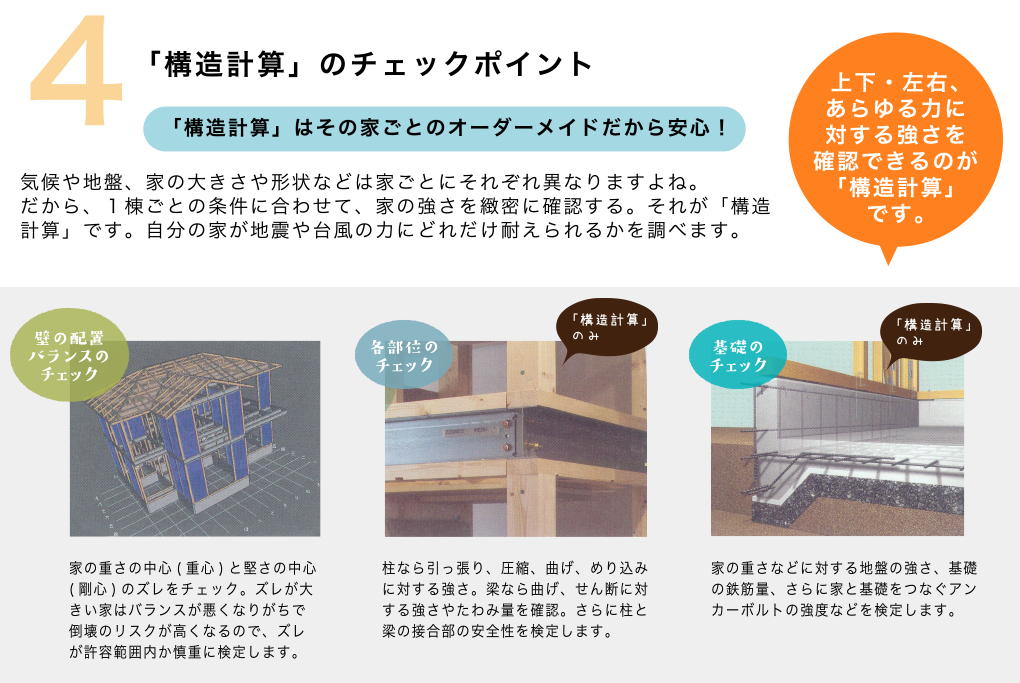

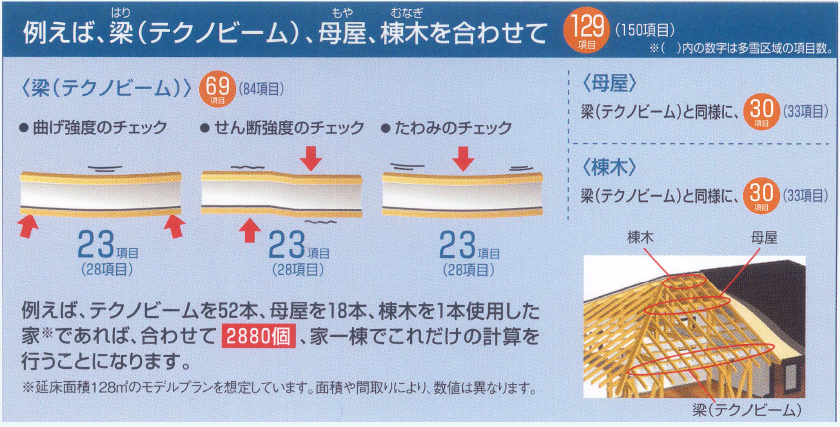

全棟で440項目にわたる「構造計算」を実施。負荷のかかるほぼ全ての部位の強度とバランスを十分に保てるようチェックしていきます。

テクノストラクチャーの構造計算

テクノストラクチャー独自の新しい構造計算基準

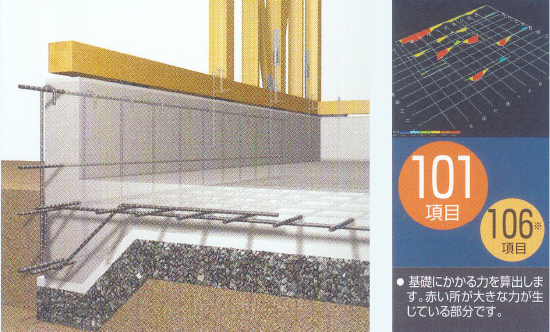

基礎強度

基礎強度

テクノストラクチャーでは地盤の地耐力や間取りに応じて基礎の形状や仕様、鉄筋の配置や寸法を決定しています。自重だけでなく地震などの水平荷重に対して、最適な鉄筋が配置されているかなど、幅広くチェックし基礎の強度を確保しています。

柱※強度

柱※強度

建物の自重や家具の重さ、雪、風などの荷重により、柱の強度を上回る力が加わると、柱自身が曲がったり折れたり(座屈)し、住まいを支える柱としての機能を失うことになってしまいます。テクノストラクチャーでは構造計算により一本一本の柱に強度を上回る力がかかっていないかチェックし、適切な構造材の配置を行っています。 ※小屋束を含みます。

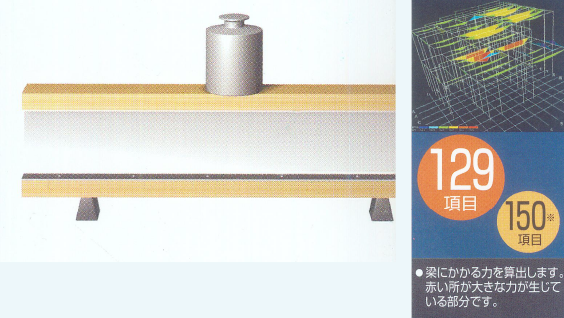

梁※強度(テクノビーム)

梁※強度(テクノビーム)

建物の自重や、地震や台風等の短気に加わる荷重に対して梁部材(テクノビーム)の強度が上回っているかを1本1本についてチェックします。構造の要となる梁において、テクノビームのたわみ量、曲げ強度等の設計基準を設定しています。

※母屋、棟木を含みます。

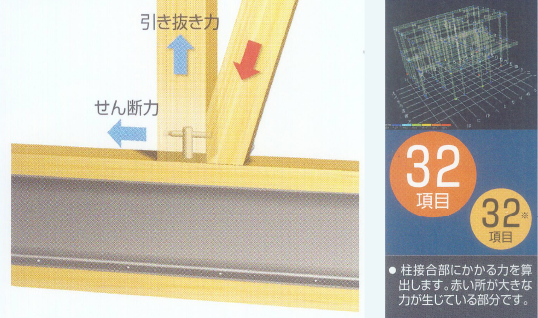

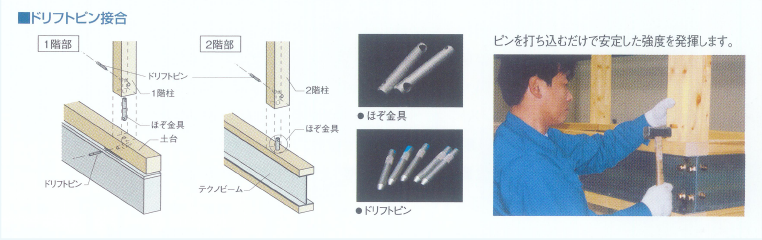

柱接合部強度(ドリフトピン接合)

柱接合部強度(ドリフトピン接合)

耐力壁に水平力がかかると筋かいなどを介して、柱に上方向の引き抜き力と横方向のせん断力が働きます。テクノストラクチャーでは柱と梁(テクノビーム)、柱と土台の接合部にドリフトピン接合を採用し、拭き抜き力とせん断力に対して充分な強度を確保しています。これらを上回る力が発生する場合にはホールダウン金物を配置しています。

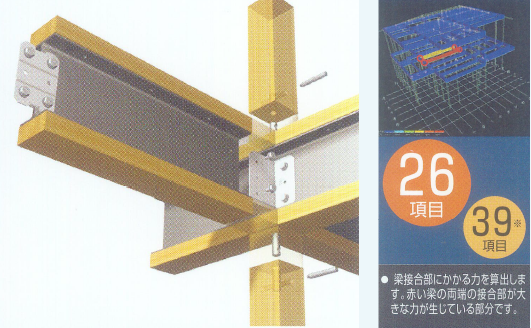

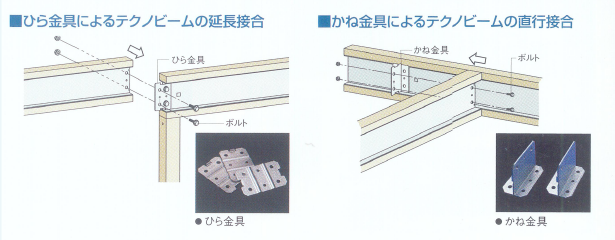

梁接合部強度(ボルト接合)

梁接合部強度(ボルト接合)

一般的な木造住宅では、梁などの横架材同士の接合強度のチェックは厳密に行われていない場合がほとんどです。テクノストラクチャーでは、全てのテクノビーム同士の接合部の強度が十分かどうかしっかりチェックしています。

耐力壁の量

耐力壁の量

地震や台風といった水平方向からの力を受け止めるのが、筋かいや面材のある耐力壁です。その耐力壁が、平面のX方向、Y方向の耐力壁線ごとに充分配置されているかチェックします。地震力では各階の荷重が、風圧力では各階の見付け面積が算定の基準となります。

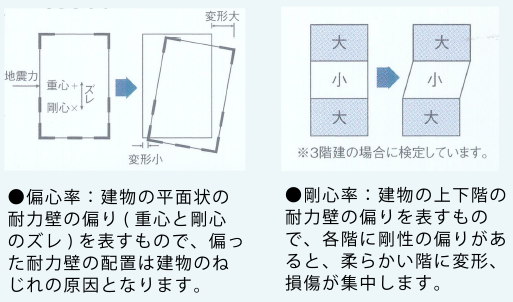

耐力壁の配置

耐力壁の配置

耐力壁の量が充分でも配置に偏りがあると、力を受けた時に壁の少ない方向がねじれ現象を引き起こし破壊する危険が生じます。平面的な耐力壁の配置バランスを偏心率で算定し、立面的な偏りを剛性率で算定しています。

※重心:地震力や風圧力の作用する中心点。

※剛心:各階の耐力壁の配置により算出される水平方向の剛性(変形のしにくさ)の中心点。

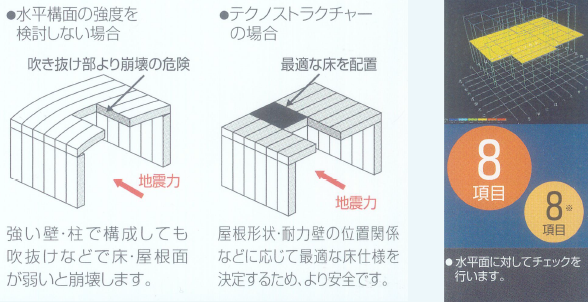

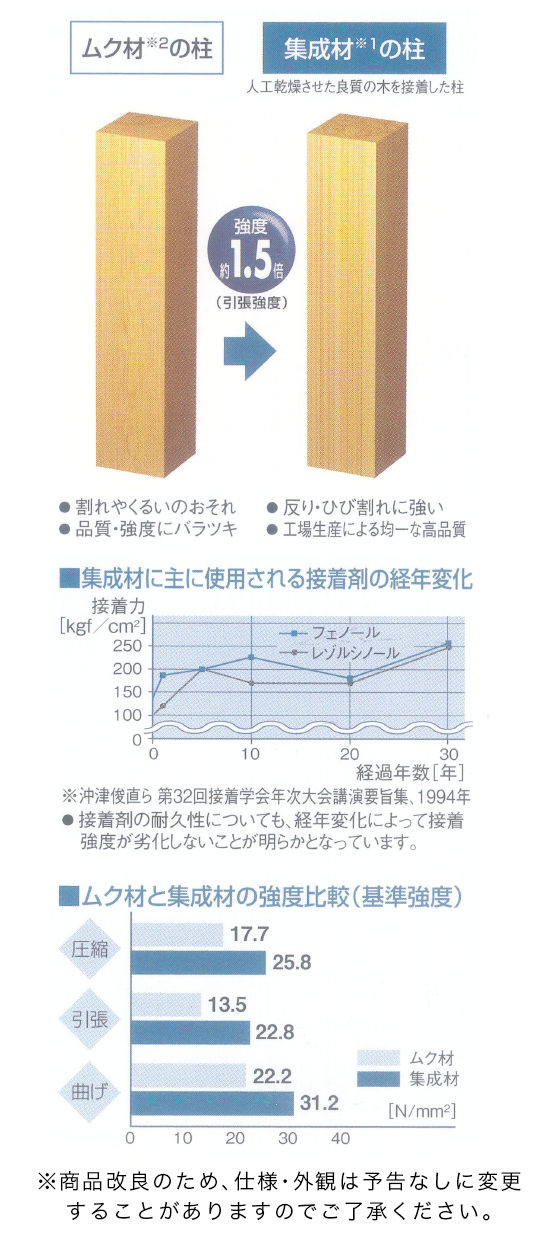

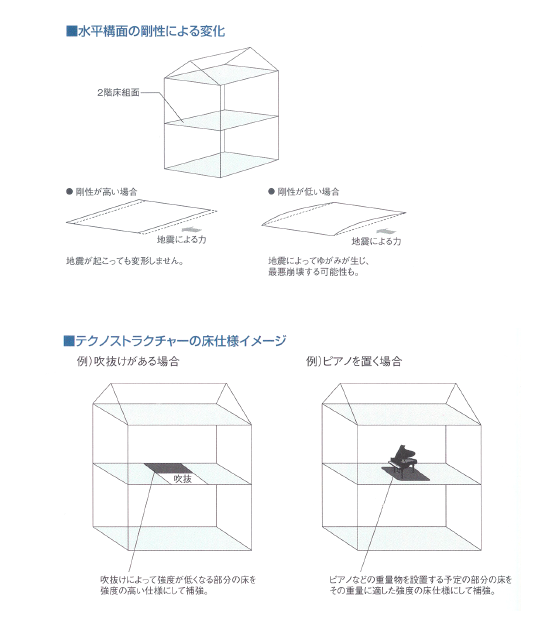

床強度(水平構面※の検討)

床強度(水平構面※の検討)

地震による水平力が各耐力壁に均等に伝わるためには、床、屋根などの水平構面の強度が十分である必要があります。テクノストラクチャーでは耐力壁線間隔、耐力壁の配置バランス、吹抜けの有無などに応じて必要床強度を計算にて確認しています。

荷重計算

基本部材だけでなく、屋根材や河原、壁の重さまで含めて家の重さを計算。

さらに地域ごとの積雪量も考慮し、緻密に強度を調べます。

工法の接合部弱点を強化する金物

梁や柱などの接合にドリフトピンを使用。一般的に用いられる金具の約3倍の強度を確保しています。

接合金具

接合部の弱点を強化するテクノ接合金具

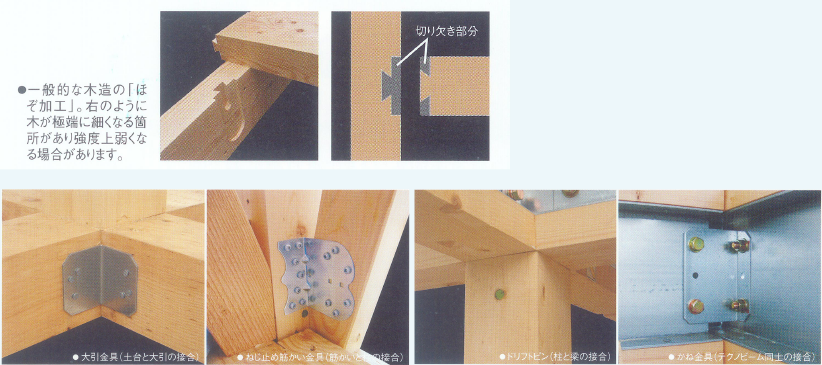

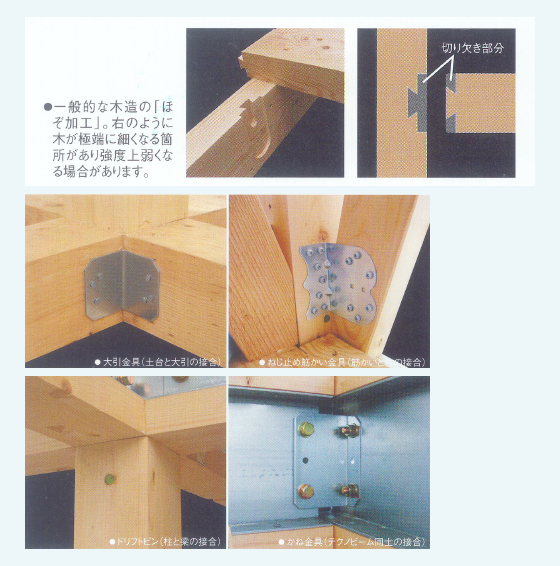

一般的な木の家は、木の材料を切り欠いて部材と部材を接合します。このため、接合部の木材は部分的に細くなってしまい、その箇所が地震などで割れて建物の倒壊を招く例も多く見られました。

テクノストラクチャーでは、木材の切り欠きをできるだけ減らし、素材の力を引き出す金具接合仕様を採用。施工者によって強度にバラツキが出ることも少なく、接合部での安定した高強度を実現しました。その中でも特に優れた強度を誇る梁のボルト接合、柱のドリフトピン接合について下記で詳しく説明していきます。

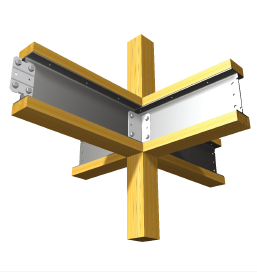

ボルトによる梁と梁の接合とその強度

テクノストラクチャーではテクノビーム同士の鉄骨部をテクノ接合金具(高耐久亜鉛めっき銅板)とボルトで締めつけるボルト接合を採用し強度を高めています。

ドリフトピンによる柱と土台、

梁と柱の接合とその強度

柱材と、梁や土台との接合には、ドリフトピン接合[ほぞ金具(φ22mm丸銅材)とドリフトピン(φ13mm丸銅材)]を採用して、柱の引き抜き強度を飛躍的に高めています。(構造計算によりホールダウン金具が必要となる場合があります。)

実物大の家に震度7の揺れを与えて、「構造計算」の正確性を実証しています。

■実大実験の住宅プラン

実大住宅は、耐震性の高い単純な間取り構成とせず、現実的な間取りとしました。(偏りが比較的大きく耐震実験には不利な間取りで実験)

木+鉄のオリジナル複合梁

テクノビーム

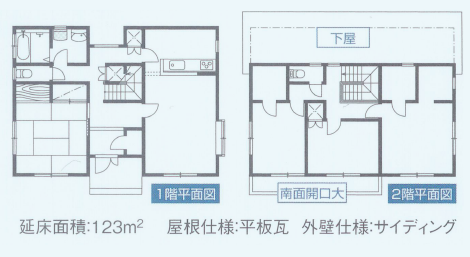

長く住むほど耐久性に差が出る

テクノビームと木製梁

テクノビームと木製梁のたわみ量比較

同じ長さ(3600mm)のテクノビーム3.2と木製梁(ベイマツ無等級材)に21.8kN(約2.2トン)の荷重を加えた時にそれぞれ図ののようにたわみ量が経年変化します。荷重を加えたとき(新築時)から30年後のテクノビームのたわみ量は、木製梁の1/4以下と高い耐久性を示します。

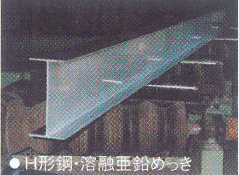

テクノビームの防錆処理

テクノビームの芯材となる軽量H型鋼には、防錆左様に優れた溶融亜鉛めっき処理を施すことで、住宅性能表示制度※における劣化対策等級3(最高等級)の基準をクリアしています。

※梁に鋼材を使用する場合、等級3において、めっきの両面付着量はZ25(250g/㎡)と規定されています。テクノビームのめっきはZ27(275g/㎡)の付着量で、錆からビームをしっかり守っています。

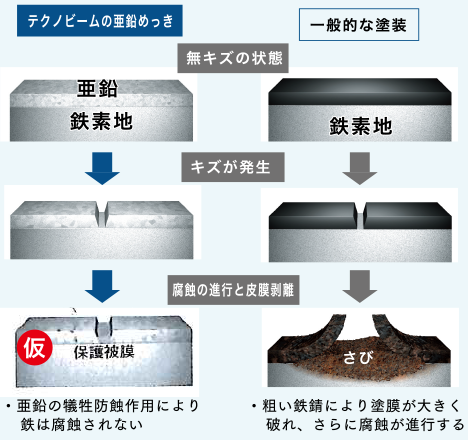

溶融亜鉛めっきの犠牲防蝕作用

亜鉛は鉄よりも先に反応する性質があるため、万一鉄素地が露出しても亜鉛が先に反応して緻密な保護被膜を作ります。これを犠牲防蝕作用と言い、亜鉛が鉄そのものを錆から守ってくれるのです。

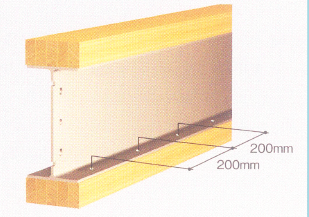

テクノビームの熱膨張対応

テクノビームは鉄骨と木材の熱膨張率に差があり通常環境下での温度差40℃では1mあたり0.3mm程度の変異差が生じますが、構造上は問題ありません。またそれを十分吸収できるように200mm間隔でビス止めしていますので不具合が生じることはありません。

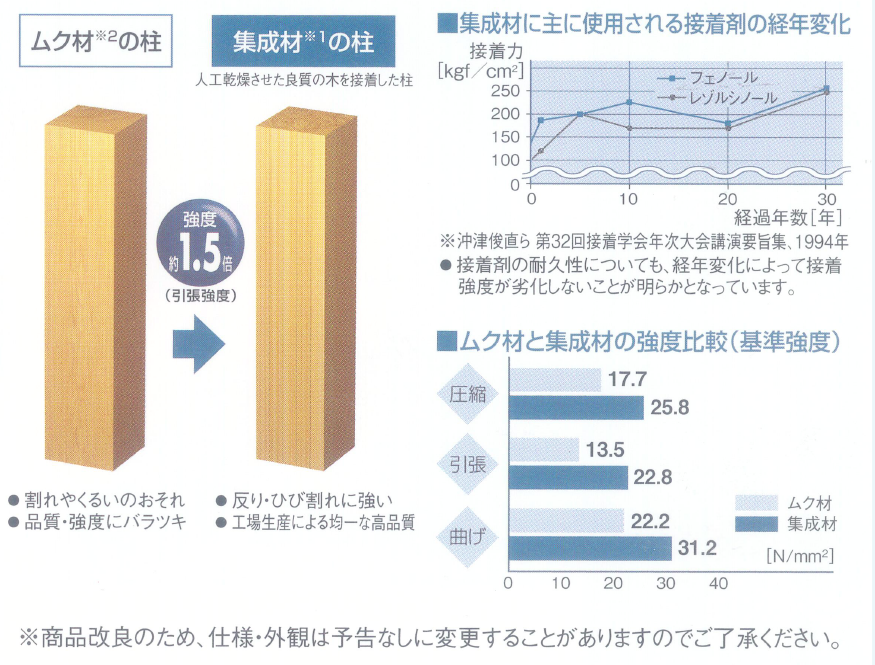

テクノストラクチャーの集成材

優れた強度と耐久性を持つ構造用集成材を採用。自然素材でありながらムク材よりも強度や品質が安定しています。

木部材における配慮

集成材※1がムク材※2の約1.5倍の

強度を発揮

テクノストラクチャーでは、優れた強度と耐久性を持つ構造用集成材柱を採用しています。集成材は、木の節や割れなどをできるだけ取り除き。特殊な接着剤で接着することにより作られた建材です。自然素材でありながら工場生産による均一の高品質を実現し、同寸法のムク材の約1.5倍の強度(引張強度)を誇っています。

(※テクノビームのH形鋼の上下材にも集成材を使用しています。)

※1集成材:平成13年国土交通省告示第1024号に定める強度等級E-95-F315集成材。

※2ムク材:平成12年建設省告示第1452号に定める「すぎ」無等級材。

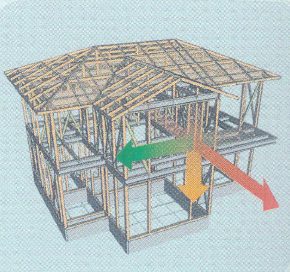

床の剛性を高め地震や積載荷重に対抗

地震時に特に大きな力が加わると同時に、その力を耐力壁にしっかり伝える役割を担うのが2階の床です。従って、十分な強度の耐力壁であっても、床の剛性が不足していると、耐力壁の強度を発揮することができません。テクノストラクチャーでは最大床倍率3倍までの仕様を用意し、間取りなどによって強度が低くなる部分については、構造計算を基に、強度の高い仕様を採用します。

床倍率

木造の床構造の強さの指標となるものとして「床倍率」が「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」によって規定されています。1m幅の床が1.96kN(約0.2トン)の荷重に耐えている状態を基準の床倍率1とし数値が高いほど、性能が高いことを表します。(※テクノストラクチャーでは、構造計算で耐力の検討も行っています。)

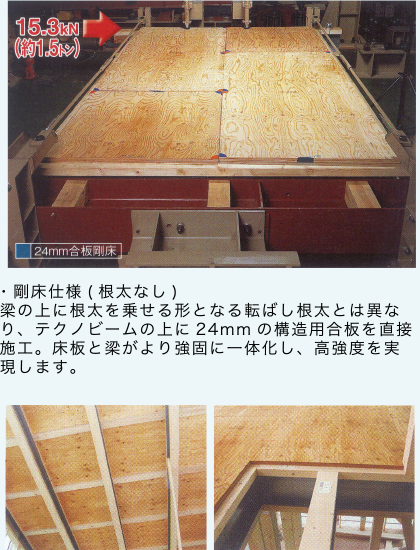

剛床仕様の実質床倍率を検証

剛床仕様の実質床倍率を検証

テクノストラクチャーの剛床仕様(根太なし)の面内せん断実験を行いました。その結果、24mm合板の剛床仕様で最大耐力15.3kN(約1.5トン)を記録し、優れた床剛性を確認しました。構造計算での面内せん断強度は、4.3kN(約0.4トン)として計算しています。これは、床倍率にすると4.3kN÷1.96kN=2.2倍となります。

kN(kN)とは…約100kgの質量の物体にある力が加わり、9.8m/S2の加速度で運動を始めた時に加わった力が1kNです。

制震システム(オプション)

地震の揺れを吸収し、一般木造住宅より最大72%低減※。

熊本地震のような繰り返しの揺れにも効果を発揮します。

※基準法レベルの一般木造住宅(耐震等級1)とテクノストラクチャー(耐震等級3)にさらに「テクノダンパー」を配置した住宅と比較。モデルプラン(2階建て)に地震の負荷を与える解析シミュレーションにより立証しました。(低減効果はプランにより異なります。)